| Острый холецистит – одно из наиболее распространенных хирургических заболеваний, и по частоте занимает второе место после аппендицита. |

Для

получения

информации по лечению в Израиле пожалуйста заполните форму

Проблема острого холецистита на протяжении последних трех десятилетий является актуальной как вследствие широкого распространения заболевания, так и в связи с наличием множества спорных вопросов.

| В настоящее время в Израиле можно отметить заметные успехи: снизилась летальность при хирургическом лечении. Особенно много разногласий в вопросе о выборе времени вмешательства. Во многом ответ на этот вопрос определяется установкой, сформулированной Б. А. Петровой: операция экстренная или срочная на высоте приступа значительнее опаснее плановой, после затихания острых явлений. |  |

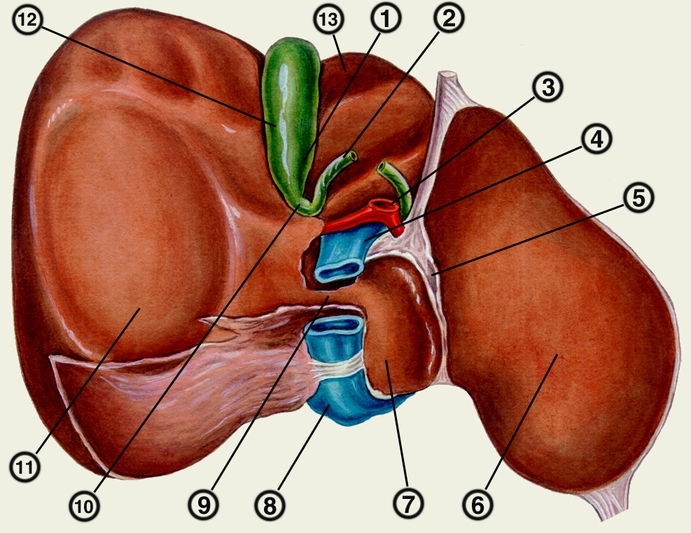

Возникновение острого холецистита связано с действием не одного, нескольких этиологических факторов, однако ведущая роль в возникновении его принадлежит инфекции. В желчный пузырь инфекция проникает тремя путями: гематогенным, энтерогенным и лимфогенным.

| При гематогенном пути, инфекция попадает в желчный пузырь из общего круга кровообращения по системе общей печеночной артерии или из кишечного тракта по воротной вене далее в печень. Лишь при снижении фагоцитарной активности печени микробы проходят через клеточные мембраны в желчные капилляры и далее – в желчный пузырь. |

Лимфогенным путь попадания инфекции в желчный пузырь возможно вследствие обширной связи лимфатической системы печени и желчного пузыря с органами брюшной полости.

Энтерогенный (восходящий) – путь распространения инфекции в желчный пузырь возможен при заболевания терминального отдела общего отдела общего желчного протока, функциональных нарушений его сфинктерного аппарата, когда инфицированное дуоденальное содержимое может забрасываться в желчные пути. Этот путь наименее вероятен.

| Воспаление в желчном пузыре при попадании инфекции в желчный пузырь не происходит, если только не нарушена его дренажная функция и нет задержки желчи. В случае нарушения дренажной функции создаются необходимые условия для развития воспалительного процесса. |  |

Факторы нарушения оттока желчи из пузыря: камни, перегибы удлиненного или извитого пузырного протока, его сужение.

Острый холецистит, возникающий на почве желчекаменной болезни составляет 85-90%. Также имеет значение хроническое изменение желчного пузыря в виде склероза и атрофии элементов стенок желчного пузыря.

Бактериологической основой острого холецистита являются разные микробы и их ассоциации.

| Среди них основное значение имеют

грамотрицательные бактерии группы Esherichia coli и грамположительные

бактерии рода Staphilococcus и Sterptococcus. Другие микроорганизмы,

вызывающие воспаление желчного пузыря, встречаются крайне редко. Вследствие анатомо-физиологической связи желчевыводящих путей с выводными протоками поджелудочной железы возможно развитие ферментативных |

Как правило, данные формы сочетаются с явлениями острого панкреатита. Сочетанные формы острого панкреатита и холецистита рассматривают как самостоятельное заболевание, получившее название «холецисто-панкреатит».

Общеизвестно, что в патогенезе острого холецистита важное значение имеют сосудистые изменения в стенке желчного пузыря.

| От расстройства кровообращения в пузыре за счет тромбоза пузырной артерии зависят темп развития воспалительного процесса и тяжесть заболевания. Следствием сосудистых нарушений являются очаги некроза и перфорации стенки пузыря. |  |

| У пожилых больных сосудистые нарушения, связанные с возрастными изменениями, могут вызывать развитие деструктивных форм острого холецистита (первичная гангрена желчного пузыря). |

Вопрос о классификации острого холецистита, помимо теоретического значения, имеет большое практическое значение.

Рационально составленная классификация дает хирургу ключ к тому, чтобы не только правильно отнести ту или иную форму острого холецистита к определенной группе, но и выбрать соответствующую тактику в предоперационном периоде и во время оперативного вмешательства.

Так или иначе, в основе классификации острого холецистита, как правило, лежит клинико-морфологический принцип – зависимость клинических проявлений заболевания от патологоанатомических изменений в желчном пузыре, брюшной полости и от характера изменений во вне печеночных желчных протоках. В этой классификации выделены две группы острого холецистита: осложненный и неосложненный.

| К не осложненному отнесены все патологоанатомические формы воспаления желчного пузыря, повседневно встречающиеся в клинической практике – катаральный, флегмонозный и гангренозный холецистит. Каждую из этих форм следует рассматривать как закономерное развитие воспалительного процесса, поэтапный переход от катарального воспаления к гангрене. Исключением из этой закономерности является первичный гангренозный холецистит, поскольку в механизме его развития лежит первичный тромбоз пузырной артерии. |

Острое воспаление желчного пузыря может протекать при наличии камней в его просвете и без них.

Принятое деление острого холецистита на бескаменный и калькулезный носит условный характер, так как независимо от того, имеются камни в пузыре или они отсутствуют, клиническая картина заболевания и лечебная тактика будут практически одинаковы при каждой форме холецистита.

| Группу осложненного холецистита

составляют осложнения, которые непосредственно связаны с воспалением

желчного пузыря и с выходом инфекции за его пределы. К этим осложнениям относятся околопузырный инфильтрат и абсцесс, пробадение желчного пузыря, перитонит различной распространенности, желчные свищи, острый панкреатит, и наиболее частые осложнения – механическая желтуха и холангит. Осложненные формы встречаются в 15 – 20 % случаев. |  |